野辺地町の小さなコーヒー店

青森県野辺地町の中心街から山側に向かい、国道4号線を越えると広がる枇杷野(びわの)地区。そのまま内陸に向かって道を進むと、住宅街の中に青い看板が見えてくる。「BCF(Coffee)」と書かれた看板の建物には「Biwano52 Coffe Factory」と店名が掲げられている。今回、インタビューに伺ったのは、このBiwano52 Coffe Factoryを運営する株式会社ビワノコーヒー。「コーヒーファクトリー」という、まるで映画の世界の中のような、わくわくする響きを持つお店は、コーヒーが持つ魅力で訪れたお客さんを楽しませている。

ビワノコーヒー Biwano52 Coffe Factoryのホームページはこちら

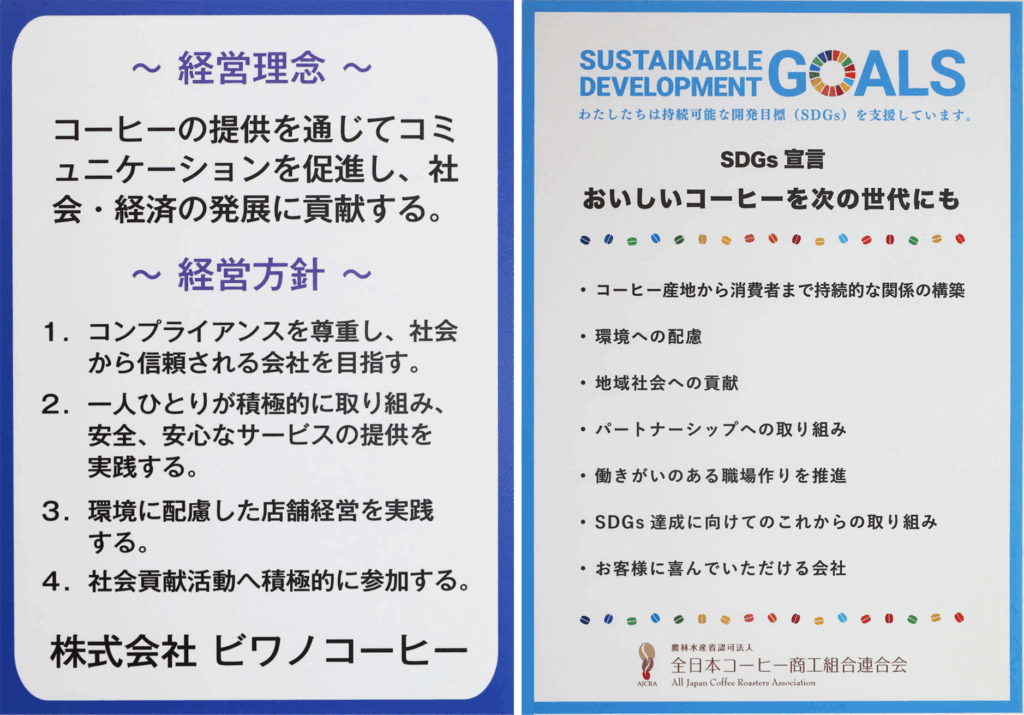

ビワノコーヒーの店内に入ると、入り口付近に経営理念や経営方針、SDGsについて貼り出されている。

ビワノコーヒーは、コーヒー店を運営する会社でありながら、実は野辺地町の生産者としての顔も合わせ持つ。今回はビワノコーヒーのコーヒー店として文化を広める活動と、野辺地町の生産者として地元を盛り上げる活動の、二つの顔に焦点を当てていきたいと思う。

コーヒーの魅力に取り憑かれて

今回、インタビューに答えてくれたのは株式会社ビワノコーヒー代表の松山浩人さん。松山さんは元々会社員として働いており、コーヒーの勉強を開始したのは40歳の頃だった。

「子どもが成長してあまり手がかからなくなったのと、元々コーヒーが好きだったというのもあり少しずつ勉強を始めたんです。」

その当時の松山さんはサラリーマンとして働く傍ら、少しずつコーヒーの勉強をしていた。資格の取得を目指したり、コーヒーの教室や講習会などに通うなど、自分の時間を使いながら積極的にコーヒーについて学んでいた。もちろん、いくらコーヒーが好きだからと言っても働きながらの資格取得や、自分の時間を使っての勉強は簡単なものではないだろう。それでもコーヒーの勉強を続けたのは、松山さん自身がコーヒーに魅了された経験があったからだ。

「コーヒーって、すごくいい匂いがするんですよね。香気成分というんですが、その匂いが人の心を和らげて、安らかな気持ちにしてくれる効果があるんです。」

おそらく読者のみなさんも、コーヒー店に入った時、目の前に淹れたてのコーヒーが置かれた瞬間、口にした時、コーヒーの香りでちょっとした幸せを感じた経験もあるのではないだろうか。

「今の世の中は皆さん一生懸命お仕事をしていたり、子育てをしていたり、忙しくて慌ただしいですよね。そんななかでもコーヒーの香りで一息つけるのが魅力なんです。そこに取り憑かれたんです。」

松山さんご自身が感じたコーヒーの魅力。それを広めていきたいという気持ちから、コーヒー店を営業することを目指した。その後、コーヒーについて学び続け、松山さんが52歳のときに念願の「Biwano52 Coffe Factory」を開店することができた。

「当時は妻が個人事業主としてお店を運営していて、私は休日などの時間があるときに手伝う形でした。当時の気持ちを忘れないように、開店した時の年齢である52を店名に入れているんです。」

その後、松山さんは55歳でそれまで勤めていた会社を定年より少し早めに退職し、お店に合流することになった。そのタイミングで株式会社ビワノコーヒーを設立して法人化、現在は経営者としてマネージャーの奥様とお店を経営している。実は、松山さんご夫妻はどちらもお店を開くまでは飲食店経営の経験はなかった。それでも夫婦で一緒に勉強して、資格を取得して、40歳という決して早くないタイミングからのチャレンジではあったが、夢を叶えることができた。

一杯のコーヒーを提供するために込められた情熱

本レポートの冒頭でも触れているが、ビワノコーヒーに入店すると、入口のすぐそばに経営理念が張り出されている。「コーヒーの提供を通じてコミュニケーションを促進し、社会・経済の発展に貢献する。」というその理念の通り、松山さんは地元野辺地町から青森県、そして日本全国にコーヒー文化を発信している。

松山さんはお店を経営するにあたり、「全日本コーヒー商工組合連合会」へ加入している。コーヒーの文化を広め、消費量を増やしていくことを目標とするこの協会に青森県から加盟しているのはビワノコーヒーだけだという。

「協会に入ればコーヒーの管理方法とか、世界情勢などの情報が共有されるんです。例えばブラジルでは今こんな感じで、こうやって栽培されていて、今年は出来が良かった、凶作だったとか、豆の値段だとか、リアルタイムの情報を得ることができるんです。」

松山さんによると、コーヒー豆は作物である以上、収穫量が多い年もあれば不作の年もあるという。もちろん同じ品種の豆でも品質も良い時もあれば、悪い時もある。その情報が入ってこない状況で、いつもと同じようにコーヒーを提供しても本当に美味しいコーヒーを淹れられるという保証はない。松山さんは同じ豆でも、その時の最も美味しいコーヒーを提供できるようにしている。

「やっぱりしっかりした知識を持っていないといけないですね。提供するときには、そこは譲れません。」

松山さんは美味しいコーヒーを提供するために持っている知識は協会からの情報だけではない。美味しいコーヒーを淹れるためにはそれ以上に松山さんご自身の経験やデータが重要と言っても過言ではない。ビワノコーヒーにはコーヒー豆の焙煎室があり、焙煎機で毎日コーヒー豆を焙煎し、松山さんはその時のデータ収集を欠かさない。コーヒー豆はその日の天候や気温といったコンディションによっても最適な焙煎の度合いが変わるのだ。毎日積み重ねられていくデータと、松山さん自身の経験から、コーヒー豆を最高の状態に焙煎しているが、松山さんは今もデータの蓄積を怠ることはない。

さらに、焙煎の前後でコーヒー豆の中から欠点豆と呼ばれる商品として出せないような豆を手作業で弾く、ハンドピックと呼ばれる作業を合計で3度繰り返す。美味しいコーヒーを淹れるための一つひとつの作業はかなり手間のかかる作業だが、松山さんの知識、経験、技術が加わりビワノコーヒーのコーヒー豆は作られる。

そんなビワノコーヒーのメニューの中で、一番のおすすめの一杯について松山さんに伺った。

「やっぱりブレンドコーヒーですね。」

松山さんが迷いなく答えたブレンドコーヒー。どのお店のメニューにも名前があるブレンドコーヒーだが、それはどれも同じコーヒーという意味ではなく、そのお店独自ブレンドのコーヒーだ。松山さんはビワノコーヒーのブレンドの美味しさに自信を覗かせる。

「例えばコーヒー豆の品種を三種類使うとすれば、1+1+1ということになります。普通に考えると1+1+1=3ということになりますが、豆の特性を知らないままブレンドすると1とか、-1になってしまうこともあります。ブレンドコーヒーは豆の相乗効果で品質の良さを引き出して6にも7にもしなければならないんです。」

多様な品種や産地があるコーヒー豆は、いいものをただ3つ並べたからと言ってその答えが3、もしくはそれ以上になるという簡単なものではない。

「うちは相乗効果を出すための知識を持っているので、うちのブレンドの美味しさを皆さんに知ってもらいたいという気持ちは大きいです。」

常に最新の知識を仕入れ、数々の経験値を貯めてきた松山さんのブレンドコーヒーは厳選されたコーヒー豆を使用するだけではなく、それぞれを合わせた時の相乗効果まで考えられている。

「コーヒーの現状を知らないと美味しいコーヒーは提供できませんから。」

松山さんは、このように考えているからこそ常に情報収集やデータの蓄積を怠ることはない。お店の顔とも言える、ブレンドコーヒー。松山さんが全身全霊をかけて作られると言っても過言ではないブレンドをぜひ味わってほしい。

コーヒーのテーマパーク

松山さんはBiwano52 Coffe Factoryを「コーヒーのテーマパーク」と表現する。テーマパークといえば、あるテーマで統一された大規模なレジャー施設のことだが、ビワノコーヒーではもちろん、コーヒーというテーマを心ゆくまで楽しむことができる。

店内に入ると、まずはコーヒーのいい香りとともに、ずらりと並ぶ数々の品種のコーヒー豆が出迎えてくれる。店内を見回すとコーヒーを淹れるためのマシン、コーヒーの木、コーヒー豆を使用したオブジェ、さらに焙煎室を窓から除くこともできる。

席に座ると、今度は小さなカップに淹れられたウェルカムコーヒーが出迎えてくれる。注文した品が届くまでのおもてなしだろうかと思ってしまいそうなこのウェルカムコーヒーだが、提供している理由はおもてなしのためだけではない。そのコーヒーの味を基準に、もっと苦味があった方が好き、酸味があった方がいいなど、お客さんとのコミュニケーションで好みに合わせたコーヒー豆を選んでくれる。

もちろん、このウェルカムコーヒーを飲むと「これください」と言ってしまいそうなほどに美味しいのは言うまでもないが、もっと自分好みのコーヒーが見つかるかもしれない。もし自分が飲みたいコーヒーが決まっていなければ、松山さんと相談して決めると自分好みの一杯が見つかるかもしれない。

様々な品種のコーヒー豆を用意しているビワノコーヒーだが、なんとビワノコーヒーではどのコーヒーを選んでも一律で一杯500円だ。

「皆さんに体験してもらいたいってのもあるし、面倒くさいってのもあるしね。」

冗談めかして笑う松山さんだが、体験をして欲しいというのが本心だろう。スタンダードなコーヒーから、希少価値の高いコーヒーまで、さまざまなコーヒーを気軽に飲むことができる。

実はこの時、インタビューに同行したアイスコーヒー好きのカメラマンが松山さんにある質問をした。その内容は「コーヒーってやっぱりホットじゃないと本当に美味しいものってないんですか?」というものだった。カメラマン曰く、これまで飲んできたアイスコーヒーのなかには美味しいものはあったが、感動するものには出会ったことがないという。その質問に対して松山さんは即答した。

「アイスでも美味しいものはあるよ。酸味があってもいい?」

すぐにカメラマンの好みを確認した松山さんが選んでくれたのは、エチオピア産ゲイシャ種のアイスコーヒーだった。コーヒーに詳しい方ならご存じかもしれないが、ゲイシャ種は高級豆として有名で、東京で飲めば3000円はするかもしれないと松山さんは話す。そんな高級豆のコーヒーもビワノコーヒーでは一杯500円で飲むことができる。しかも、松山さんは「せっかく来てくれたんだし」と、カメラマンだけではなく私の分まで用意してくれた。

飲んでみた感想を率直に表現すると、「これがコーヒーか!」というくらいの衝撃だった。とにかくフルーティーで爽やかな酸味を感じられる味わいで、これまで飲んできたコーヒーの概念が一気に覆されるくらい驚いた。もちろん、その美味しさにも驚いたのは言うまでもない。おそらくゲイシャ種だけではなく、きっと我々が知らない味のコーヒーは山ほどあるんだろう、そう考えるとワクワクさせられる。普段から毎日のようにコンビニや自動販売機でコーヒーを購入する我々だったが、松山さんが用意した一杯のコーヒーだけで、全く知らなかったコーヒーの世界が目の前に広がったような気がした。

これまで感動するほどのアイスコーヒーに出会ったことがなかったカメラマンは、インタビュー終了後にはエチオピア産ゲイシャ種のコーヒー豆を購入するくらい感動していたようだった。

このようにコーヒーの世界の広さを気軽に味わえるビワノコーヒーだが、ここで味わえるのはコーヒーの美味しさだけではない。松山さんはコーヒーについての様々な知識を伝えるコーヒー教室を開催している。しかもその対象は多様で、全くの初心者の方から、コーヒーを自分で淹れているがもっと学びたい人、これからお店を開きたい人まで、様々なレベルの方のために教室を開いている。

「青森県はまだまだコーヒー文化や、しっかりとした知識が根付いていないと感じています。そういった部分を根付かせるために、コーヒー教室も頻繁に行っています。」

もちろん、これからお店を開こうとして教室に来てくれる人は松山さんにとって将来のライバルになるかもしれない。それでも松山さんは関係ないと話す。

「お店に来て、教えてほしいという方には、知識や技術もしっかりとお伝えしています。それは組合の、コーヒー文化を広めてコーヒーの消費をこう増やそうという方針もあって、そこに乗っかっている形ですね。」

これが松山さんが全日本コーヒー商工組合連合会に加入している意味だ。コーヒーを飲みたいという方には美味しいコーヒーを提供し、技術を磨きたいという方には松山さんの知識や経験、技術を提供する。ビワノコーヒーとしての利益や評判のためだけではなく、地域のコーヒー文化が醸成されることを目標に行動している。

地元を愛する生産者としての顔

コーヒーの文化を広めたいという目標を持つ松山さんだが、お店の位置は国道から少し離れたところにある。コーヒーを多くの人に飲んでもらい、文化を広めるためならもっと人が集まる場所にお店を構えるという方法もあると思うが、松山さんはそうは思っていないようだ。

「やっぱり自分が生まれ育った野辺地町から発信できればと考えています。コーヒーについてもそうですし、野辺地町はすごくいいところで大好きな町なので魅力を伝えていきたいと考えています。」

そもそも、この記事は六景楽市の生産者レポート。地元を愛し、地元の優れた食材を知る生産者が対象だ。松山さんのコーヒーのお話を聞いているとつい忘れてしまいそうになるが、松山さんもその生産者の一人だ。

「野辺地町は海も山も川もある自然豊かなところで、すごくいいところなんですよ。夏は十符ヶ浦海水浴場があるので海で遊べますし、冬は雪遊びもできます。春夏秋冬もはっきりとしていて、季節によって色々なことが体験できるんです。」

野辺地町のことが大好きだという松山さんは、その魅力について楽しそうに話す。もちろん、自然豊かな野辺地町には優れた食材が豊富で、松山さんはコーヒー店という範疇を超えて、その食材を使った商品も販売している。

例えばカワラケツメイ茶とカワラケツメイコーヒー。カワラケツメイとは、人機能の低下の抑制、便通改善、利尿作用の効能があり、中国では漢方薬として親しまれてきたほどの薬効のある薬草だ。江戸時代に上方から伝わり、現在まで町で栽培され親しまれてきた。かつて北前船の寄港地として栄えていた野辺地町ならではの特産品と言える。松山さんは、野辺地町に古くから根付くカワラケツメイのお茶、さらにはコーヒーを商品化した。お茶は、カワラケツメイのスタンダードないただき方の一つだが、カワラケツメイコーヒーは、コーヒーを知る松山さんならではの商品だ。薬膳効果がありながら、豆科特有の甘みと香ばしい香りが特徴のカワラケツメイ茶は、松山さんが厳選したコーヒーとの相性も抜群だ。

かわらけつめい茶、カワラケツメイコーヒードリップパックギフトセットのページはこちら

さらに松山さんが考案したのは「うまいものまるごとスープ」。その名の通り、一杯で野辺地のうまいものが一度に味わえるスープだ。皮付きのまま食べることができるくらいフルーティーな葉付きこかぶ、烏帽子岳から野辺地川が運んだミネラルたっぷりのほたて、肉厚でこくがあり実は野辺地でも栽培が盛んなしいたけといった三つの特産品たっぷり入ったフリーズドライのスープだ。お湯を注ぐだけで簡単に野辺地町の美味しいものを味わえるのが魅力だ。

ビワノコーヒーはコーヒー店でありながら、これらの商品を製造、販売してきたが、さらに驚くべきことに、ビワノコーヒーではカワラケツメイの栽培までしている。徐々に栽培する農家が減少していたカワラケツメイは、二件の農家と観光協会で栽培されているだけとなっていたが、松山さんは野辺地町の文化を守り、全国に発信したいという思いから栽培を引き受けた。

ビワノコーヒーの経営方針には「社会貢献活動へ積極的に参加する。」と明記されている。松山さんはその方針のとおり、大好きな野辺地町のために、地元の魅力を発信し、盛り上げたいと話す。地域社会と共に成長することがビワノコーヒーの目標と松山さんは話してくれた。

コーヒーと地元に込めた思い、会社としての理念

コーヒー文化を地域に広めて根付かせたいという思いと、野辺地町を盛り上げたいという思い。松山さんはその両輪で活動している。その思いはどちらもコーヒーの勉強を始めた頃にはぼんやりと思い描いていたという。

「地元で何か貢献しながら、コーヒーに携わることができればいいなっていうのは、その頃からぼんやりとした感じで思っていたんですけど、進んでいるうちにだんだんと具体的になってきたんです。 」

コーヒーの勉強を始めてから十数年が経った今でも、松山さんの思いは変わらない。松山さんは勉強を開始し、お店を始め、本格的にお店に集中し、地元の商品を活かした新商品を開発し、様々なチャレンジを重ねてきた。

「新しいことをやることによってリスクが発生するんですけど、対処方法をしっかりマネジメントしていきながら自分ではやってるつもりではいるんですけどね。」

松山さんは活動を続けるうえで、しっかりと理念や経営方針、SDGsへの取り組みなどを明文化し、お客さんの目にみえる場所に掲げて運営している。コーヒーや地元への思いだけではなく、コンプライアンスを遵守することの重要性についても記載されており、この軸となる理念があるから松山さんの活動はここまでぶれることなく進められてきた。

「目標通りに進んでいるところもあれば、そうでないところもあるという感じですね。理念を軸としながら、そこに色々と肉付けしながら進んでいるという感じですね。」

松山さんは、どんな話題に対しても話す言葉には迷いがない。核となる理念や目標があり、そこに松山さんの知識や経験が積み重なっているから話す言葉に説得力があるのだろうと感じた。松山さんが目標に掲げる「コーヒー文化の醸成と拡大」そして「地元を盛り上げたい、魅力を発信したい」という思い。それは言い換えれば「責任」なのかもしれない。

「正しい情報や知識がなければ広めることはできないので。」

全日本コーヒー商工組合連合会に所属し、最新の知識を得ているのも美味しいコーヒーを提供するためでもあるかもしれないが、正しいコーヒーの知識と魅力をお客さんに伝える責任とも言える。そして、野辺地町の素材を使った数々の商品も、町の魅力を日本全国に発信し、地元の伝統を未来につなぐという、地元の生産者としての責任なのかもしれない。そう感じた。

ただ、ここでは責任という重い言葉で表現したが、松山さんのコーヒーのお話は非常の楽しそうに話してくれる。

「コーヒーにはティピカ種とかブルボン種とか品種もあるんですけど、お米のコシヒカリとかササニシキと一緒で、産地によって味も違ったりするんです。だから、今日はインドネシアのこの豆が入っているよ!とか、そんな話がお客さんとできれば、コーヒー文化もすごく広がっていくし、レベルも上がっていきますよね。」

松山さんにはさまざまな目標があるのはもちろんだが、それ以上にコーヒーや野辺地町のことが大好きで、ただ純粋にその魅力を伝えることを楽しんでいるようにも見える。

「お店に来ていただいて、コーヒーを飲みながらコーヒーの話ができたらいいね。」

コーヒーという、世界中で愛される飲み物。その魅力の全てを味わえるテーマパークがこんなにも身近にある。コーヒーが好きな人も、そうでない人も、一度はビワノコーヒーでコーヒーの全部を体験してみてほしい。きっと今まで見えていたコーヒーの世界が、もっと素晴らしいものになる。

ライターメモ

実はライター加藤がビワノコーヒーに訪れるのは3回目。その度にコーヒーをいただいているのだが、本当に雑味のないクリアな味わいで、アフターテイストがすっきりしているので飲んだ後の口の中に幸せを感じることができる。

この「クリアな味わい」「アフターテイスト」という言葉も松山さんが教えてくれた知識の受け売りだ。そのほかにもコーヒーの香りを表現する「アロマ」「フレーバー」「フレグランス」なども教えていただいた言葉で、非常に印象に残っている。これらの違いをここに記載してもいいのだが、せっかくなので松山さんに質問してほしい。松山さんのお話を伺うと、コーヒーの楽しみ方が広がるのでぜひ一度足を運んでほしい。